微信公众号2019年06月11日发布

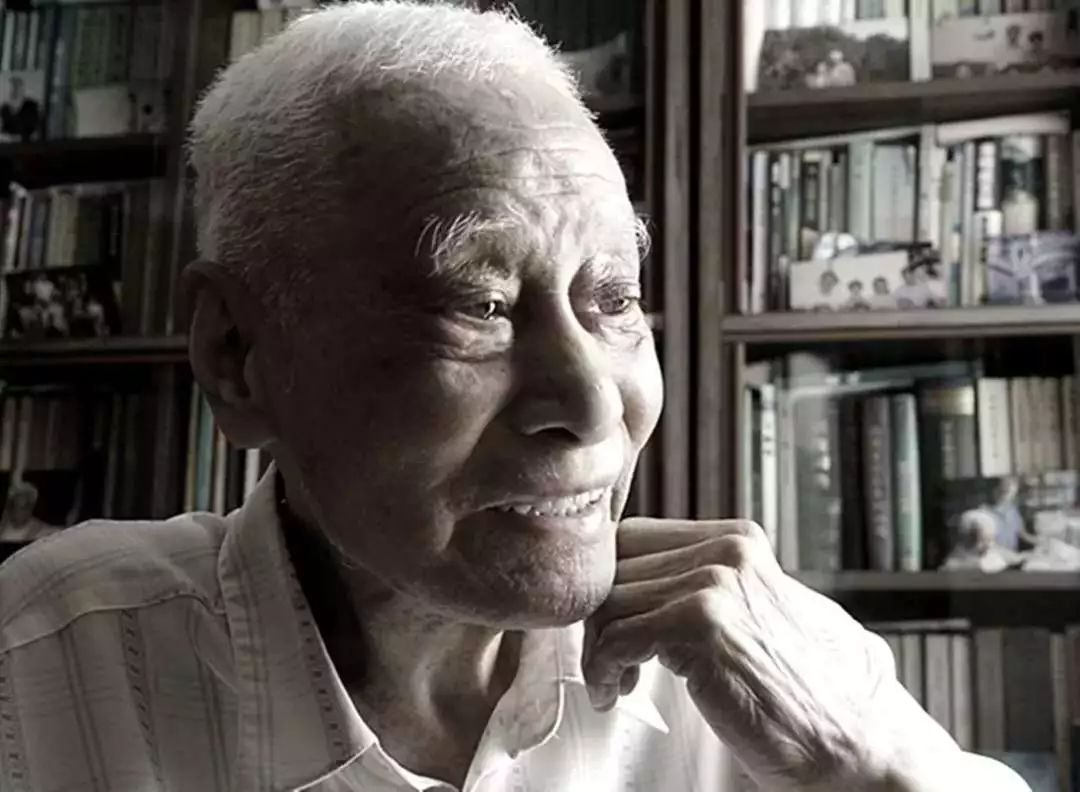

昨天下午,资深法语翻译家郝运先生在上海逝世,享年94岁。

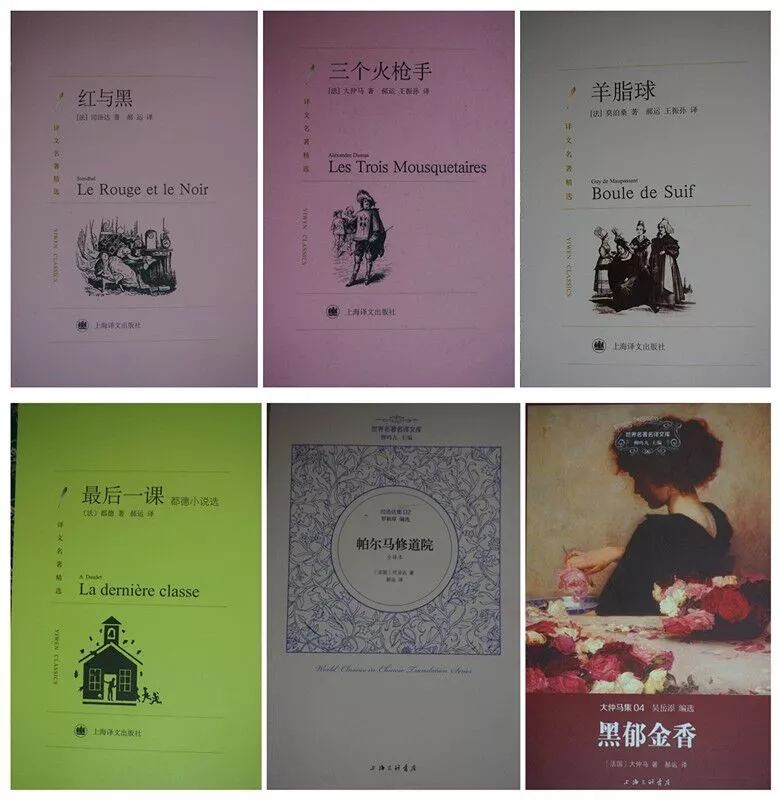

20世纪50年代起,郝运先生翻译了大量法国著名文学经典,主要译著有《巴马修道院》《红与黑》《黑郁金香》《都德小说选》等,合译作品包括《三个火枪手》《莫泊桑中短篇小说全集》《左拉中短篇小说选》等。1970年至1978年,他还担任《法汉词典》责任编辑。“只是一个翻译匠。”这是郝运先生一贯的自谦,即使谈及最为读者熟知的《红与黑》,他也表示:“我只是按照自己对原著的理解,兢兢业业,尽心尽力去译。几十年来,我译书都是这个态度——力求忠实原文。”

去年底,上海作家协会理事韦泱先生采访了诗人、翻译家吴钧陶先生,将其回忆平明出版社同仁的口述史整理成文,刊载在我馆即将出版的《新闻出版博物馆》2019第一期上,其中就有对郝运先生的记述。遗憾的是,文中这位被笑称“在而不健”的老同事,如今已驾鹤西游。我们借吴老这篇回忆文章,送别郝运先生,愿他在另一个世界一切安好,继续好运。

郝运,原名郝连栋,河北大城人,民进会员,上海文史研究馆馆员。上海翻译家协会、中国作家协会会员,中国法国文学研究会顾问,曾任上海市作家协会、上海翻译家协会理事。毕业于昆明中法大学,历任中国红十字总会代课长、秘书,并担任工会主席,上海平明出版社、上海新文艺出版社编辑,上海编译所(“文革”后并入上海译文出版社)所员。

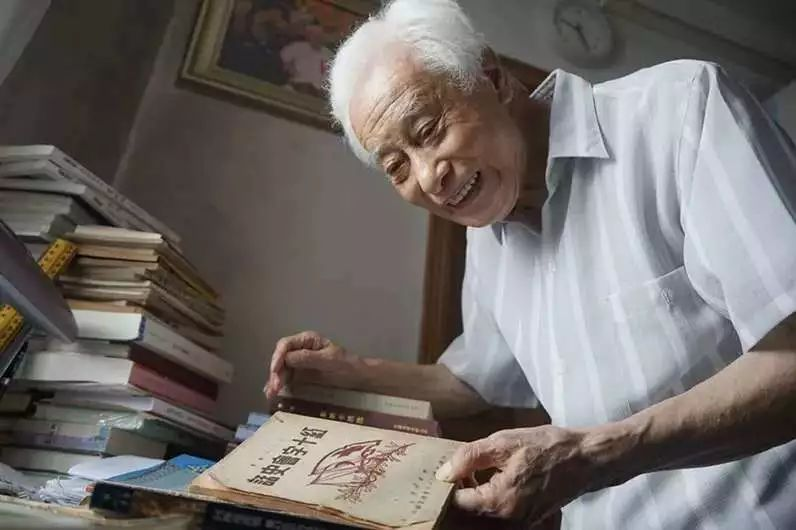

▲郝运翻阅《红十字史话》

郝运

1925 2019.6.10

主要译著

《巴马修道院》《红与黑》《企鹅岛》《黑郁金香》《磨坊书简》《都德小说选》等

合译作品

《法朗士小说选》《三个火枪手》《玛戈王后》《莫泊桑中短篇小说全集》《左拉中短篇小说选》《布拉热洛纳子爵》等

荣誉称号

2002年获上海翻译家协会颁发“资深翻译家”荣誉称号

2015年获中国翻译协会颁发“翻译文化终身成就奖”

2016年获上海市委宣传部颁发“2015年度上海文艺家荣誉奖”

▲郝运在家中获颁2015年度“翻译文化终身成就奖”(2016年8月4日)

郝运原名郝连栋,比我大两岁。他1953年4月进平明社,说是先于他进来的祝庆英女士,通过巴金邀请他来社的。他现在的记忆和身体状况甚差,而且耳聋背驼,足不出户,全靠老伴悉心照料他,最近听说他住院了。他与我一样是平明社“在而不健”的同仁。

当年,他身材修长挺拔,双目炯炯有神。因是南京人,说着一口带着南京口音的普通话。他1925年出生在江西南昌,在南京上幼稚园和小学,后居无定所,到处转学。后到昆明读中法大学法文系,以后专译法国文学名著。白天做编辑,晚上搞翻译,第一部翻译的长篇小说,是法国作家比尔·卡玛拉《罗萨丽·布鲁斯》,1954年由平明社出版。他最为人知的是司汤达的《红与黑》《巴马修道院》,还有都德《小东西》等。另外,他在平明社还担任过傅雷译的四卷本《约翰·克里斯朵夫》的责任编辑。听李采臣说起,当时罗玉君教授(也是巴金朋友)翻译了一部《红与黑》,李采臣接到巴金转来的稿子后,请郝运审读,郝运觉得此稿问题很多,花了不少精力和时间,等于把译稿“翻修”了一遍,才得以正式出版。审这样的稿子他很不情愿,李采臣悄悄给了他一些审稿费。80年代后,郝运索性自己动手,把这部名著重译,并由译文社出版,获得广泛好评。

公私合营以后,郝运与我们都并到新文艺社去了,他仍任法文编辑。未曾想到的是,没过几年,他却走出了令我惊讶的一步,1958年他说自己肺病复发,辞职回家,做了专业译者。用今天的话来说,是跳出体制,一个人去单干了。这是要有点胆量的。当年,上海有一些专以稿费为生的翻译家,如傅雷、草婴、钱春绮等,都是如此。但是单干的路很不容易走。有一个时期,外国文学无书可译,只得停笔。后来成立了上海编译所,把他们都招收进去,约有十多人,每人每月发生活津贴,虽然一二百元不等,有的确是比工资还优厚得多。然而,脱离工作单位,医疗、养老就没有着落了。这些人后来大多随草婴成了上海文史研究馆馆员,有了一份基本生活津贴。

郝运能进平明社和上海编译所,是他的好运。他能熬过十年“文革”,埋头苦干,翻译成果丰硕,获得中国翻译家协会颁发的“翻译文化终身成就奖”,更是他的好运。

▲《红与黑》(精装本),郝运译,上海译文出版社出版

▲郝运翻译的部分世界名著

部分照片来源:上海文联微信公众号、上海文史馆