微信公众号2021年01月16日发布

1986年1月16日,胡愈之在北京逝世。

胡愈之原名胡学愚,笔名胡芋之、伏生等,参与编辑《生活》周刊,推动创办生活书店,担任生活书店常务理事、编审委员会主席。曾筹办《文学》《译文》《太白》《世界知识》《妇女生活》等进步期刊,并翻译出版了《西行漫记》和20卷本《鲁迅全集》,历任《东方杂志》编辑、《世界知识》主编、《光明日报》总编辑、出版总署署长。

2013年,胡愈之侄子、南开大学物理系原副主任胡序介为我馆馆刊撰文,怀念伯父。他写道:“伯父已离开我们多年了,每当想起他总感到内疚:我要在他身边学一个时期该有多好啊!我可以从他那里得到更多的教益,并且把他的业绩较好地记载下来、整理出来,以勉励自己和后来者。”

35年过去了,回顾新闻出版事业的蓬勃发展,我们难忘这位集记者、编辑、作家、翻译家、出版家于一身的前辈,在今天这个特殊的日子里,重刊此文,缅怀他,纪念他。

▲胡愈之

心系大众 关心出版

伯父去世后,我走进他的卧室。卧室的书架与客厅一样,陈列着许多精美的图书,有成部头的中国史与世界史,有缅怀逝者的各种纪念文集与图册。但有一本很普通的黑色封面、32开本的平装书,却放在随手可取的显眼位置。这是伯父很喜欢的一本书,翻过不止一次,这就是《为书籍的一生》,俄国出版家绥青的回忆录。

“为书籍的一生”正好也是伯父一生的写照!更确切地说,伯父是为人民的文化出版事业奉献了他的一生。我想伯父爱这本书是很自然的,他的事业、他的思想有许多与绥青相似。绥青是一个在农村长大、自农村进城的学徒工,从14岁就开始在农村与城镇当货郎,贩卖图片与通俗小册子。这期间,他看到不少不识字的劳苦大众非常渴望知识,就决心从事出版工作。他冲破传统观念,大胆引进国外印刷机械,印出精美动人的图片,以大众喜闻乐见的通俗方式传播文化,从一个货郎逐步成长为一名出版商。他是一位进步出版商,热爱祖国,处处为平民着想,不仅出版平民看得懂的图片、小册子,还陆续向平民推荐一些文学名著,介绍先进的科学文化。他出的书只收平民买得起的价钱。

▲胡愈之著《莫斯科印象记》

我伯父的经历虽然与绥青不一样,但他与绥青一样酷爱出版文化事业,有着一颗想着劳苦大众的心。新中国成立前,我很少见到伯父;新中国成立后,我一度被调到出版总署担任署长办公室的秘书,与他住在一起,才有机会对他有较多了解。新中国成立初期,为了让贫困农民能看到书籍,出版总署会同各地宣传部门发起了一个读书运动。伯父很关心这个运动,关心新华书店营业员不辞劳苦地背篓送书上山、组织流动图书馆等消息。他当时虽身任出版总署署长,但要分很多精力做民主党派的统战工作,因此无法更深入了解下情,便要我经常旁听新华书店的业务会议,晚上回家向他汇报。有一次新华书店统计出有本连环画发行了100多万册,他听了高兴地跳了起来,一定要我第二天核实具体数字。他说:“100万!过去我们哪有100万这么大的发行量,一部书最多发行1万、2万册就了不起啦。”他还说:“连环画不能光看成是给小孩子看的书,我们许多大人也看连环画,不识字和识字少的人也看连环画。乡下人再穷,家里也要贴一张两张招贴画,有的是封建迷信的二十四孝图、阴间地狱图,当然也有戏文图,什么西厢记呀、三娘教子呀,等等。别小看这些挂图,它对影响农民群众的思想,起了相当重要的作用。”为此,他在署业务会议上,请来了人民美术出版社的社长,要求美术出版社重视连环画、年画和招贴画的出版。

▲胡愈之为第一届全国出版会议题词(1950年9月15日)

50年代,伯父不但总想着为农民编书,还千方百计想着把农民看的书送到乡下去,送到普通大众手中。早在抗战时期,伯父就想出一套文库《国民必读》,文库包括两百多种通俗百科知识,还设计了一种既便于保存、又便于山区运输的书箱,打开书箱后,还能进行公开展示。新中国成立后,他主持出版总署工作时,有个青年干部给伯父寄了好几封信,附上他自己写的一些科普读物手稿,并建议成立一个通俗读物出版社。伯父很重视这个意见,但出版总署当时对这件事有很多争论,争议的焦点是,通俗读物的职能是赋予各地方出版社好呢还是中央另建出版社好。成立这个出版社以后,是专门出政治书籍呢,还是也出自然科学书籍?这些问题讨论了很久,经过筹备,中央一级的通俗读物出版社才终于成立起来。

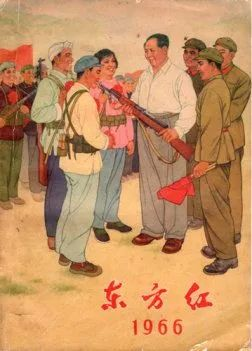

为给农民编新的农历书,他也倾注了许多心血。我曾对他亲自下乡蹲点吹过冷风,一是因为年纪不饶人,二来我还说:“像您这样的大人物下乡,不把基层干部忙死!”但他后来确实下乡了,真把一本新农历书抓出来了,这本印给农民看的、提供农村科普知识的《东方红》新农历书,被郑重地摆在伯父的书桌上,可以想见他心里是多么地珍爱和高兴!

他的想法和做法与绥青多么相似呀!虽然绥青这本回忆录直至1963年7月才由北京三联和香港三联译成中文出版。而在这之前,伯父的一些想法、做法早就与绥青不谋而合了!

▲《东方红》(1966年)

伯父有感于青年人读古书少,随着岁月的流逝,精通古籍的老人一个个去世了,他很着急,派我与朱光暄一起去北京图书馆邀请古籍专家前来座谈。他在署务会议上多次强调整理出版古书的重要性,说要抢时间发动古籍专家圈点注释古书,不然我们会变成历史的罪人。他主张调动中华书局的力量,因为这家老出版社有相当多的人才。

伯父对印刷装帧也非常关心。署务会议上他多次提出图书装帧要多样化,他认为“我国图书只有几种有限的开本放在书架上,太单调了”。他说:“法国人的图书就是多种多样的,有一个自然主义派,他们把书装订好就完,省却了一道开切工序,因此买到的书是毛边的,读者要自己用小刀,裁开一页看一页。当然我们不一定学这,但怎么实现多样化要好好研究。”他积极主张印刷横排,并请叶圣陶副署长召集有关人员定出印刷排印的规范、统一标点符号。他还关心铅字的刻字工人,在一次署务会议上,他呼吁加紧培养年轻的刻字工。他说这是一项工艺技术,一般人刻不了,据他了解,全国刻字老工人所剩无几了,不能后继无人。有人从资料上看到,日本有一种专刻铜模的机器,只要写好字样便可制成各种字号的铜模,减轻刻字工作量。他听了很高兴,指示马上引进国内仿制。

他强调书店应该开架售书,方便读者,他说“我们解放前都能做到,为什么解放后反而做不到了呢?”一再强调不要因为有图书失窃现象,就连架也不开了。

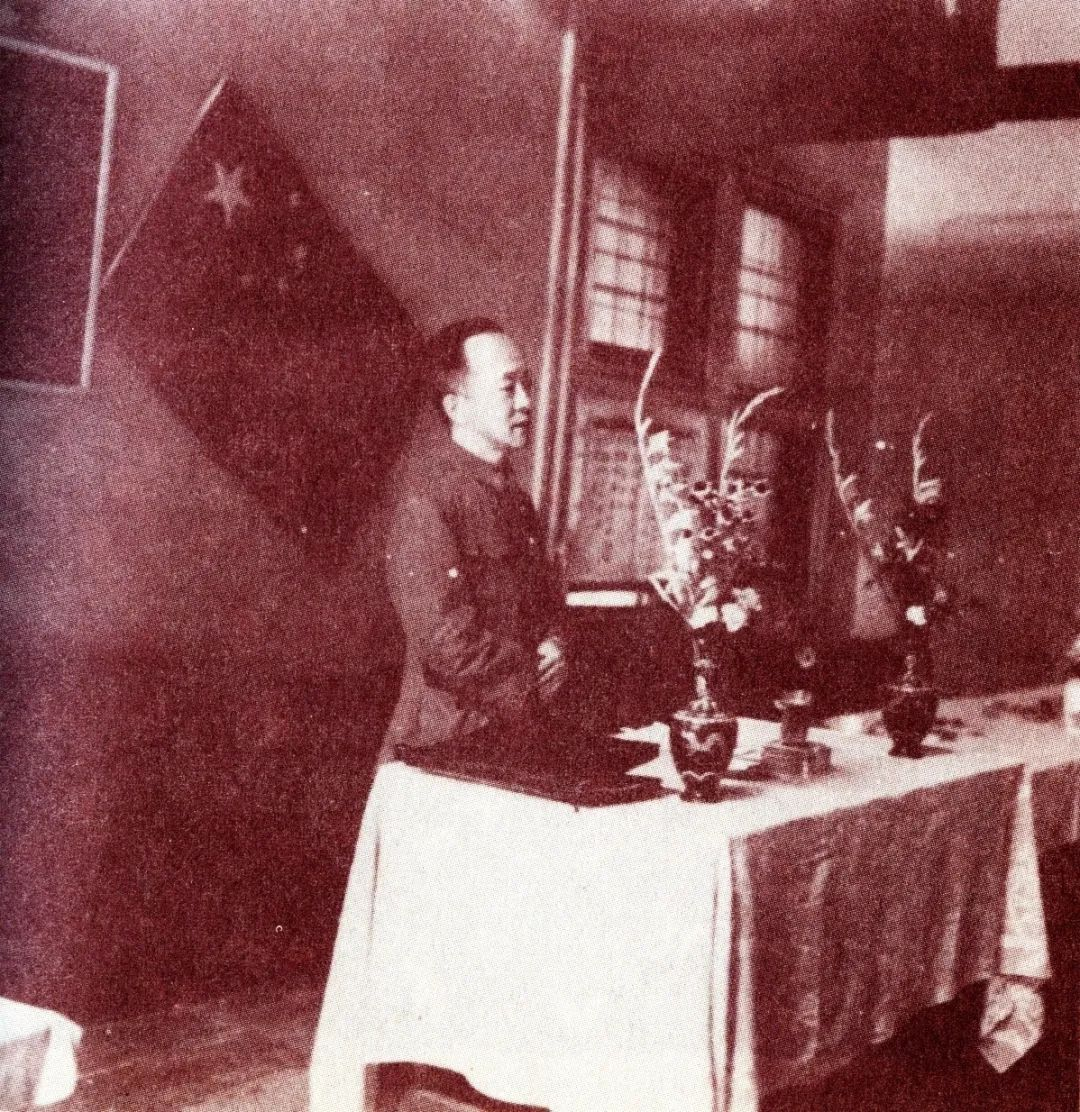

▲胡愈之在出版总署召开的第一届全国出版工作会议上作题为《论人民出版事业及其发展方向》的报告(1950年9月)

既是出版家 又是革命者

伯父有许多地方很像绥青,但又不同于绥青。绥青后来接触许多名作家,如契诃夫、托尔斯泰、高尔基等,受他们的影响,做了许多益于革命的事,是个进步出版商。但从人生经历来看,我伯父不仅是位出版家,还是个革命者。在抗日战争和解放战争的复杂情势中,他常常巧妙地利用新闻出版这个“武器”从事斗争,是富有成效的政治活动家。他不仅是记者、编辑,还是政论家和作家。他冒着风险写了报道《五卅运动纪实》,揭露了反动派镇压手无寸铁工人的真实情况。记得1937年上海“八·一三”抗战爆发后,我一度被送回上虞老家避难。回到上海后,发现我们家又搬了。这次是一幢三层楼房,伯父家在三楼(当时他已离沪故没见到),我家住二楼。一楼和亭子间里,摆着许多写字台,许多亲友和我不认识的叔叔伯伯进进出出。这就是伯父在上海孤岛时和我父亲胡仲持共同创建的“复社”。当时这个小小的出版社已经翻译出版了斯诺的《西行漫记》和《续西行漫记》,正在出版《鲁迅全集》。我还在上小学,《西行漫记》自然看不懂,但从插图、从大人们的介绍里,我知道了中国还有一支经历了万里长征、目前正在打击日本侵略者的值得佩服的红军。从照片上,我还看到了陕北风光和一些朴实的领导者的形象。《鲁迅全集》我当然更看不懂了,但父亲要我练字,逼着我抄鲁迅的译文《表》。在抄写中,我了解了一些国内外社会情况。当时日寇对上海严密封锁、对民族文化残酷扼杀,但伯父精心策划,从内地和海外筹集到足够的资金,终于使20卷、600万字的《鲁迅全集》以最快的速度出版了,既保全了鲁迅的遗著,又鼓舞了人们的爱国斗志。

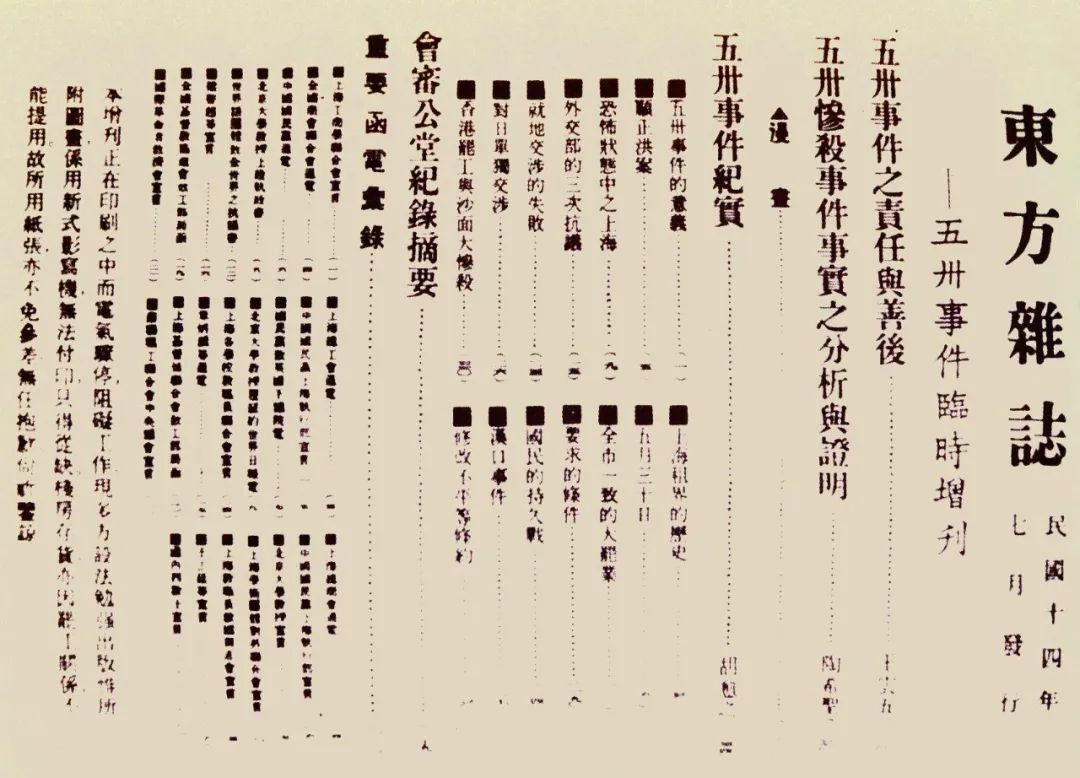

▲《东方杂志》“五卅”事件临时增刊(1925年)

战乱时期,复社所起的作用是无可估量的,这样的出版社怎么会不成为反动派的眼中钉呢?租界的巡捕房搜查复社,翻遍了抽屉各个角落,没有查到定罪的罪证,但逮捕了我父亲和五叔胡学恕,还有复社职员施崇祥。后经地下党多方奔走才获释。就这样,复社被扼杀了。

伯父离开上海后,先到武汉从事抗日宣传;后又到桂林,在那里创办了“文化供应社”和专营新闻发布的“国际新闻社”;最后到了新加坡,在新加坡协助抗日华侨领袖陈嘉庚先生办了一份《南洋商报》,号召华侨团结起来,支援祖国抗日战争。

太平洋战争爆发后,他组织新加坡与马来西亚的进步文人撤退,坐着舢板渡海,到印度尼西亚的苏门答腊乡下隐居下来。直到日本投降以后,他重返新加坡成立了“新南洋出版社”,出版了《风下》杂志与《新妇女》杂志,还创办了《南侨日报》。那时我父亲在香港协助伯父办报,为《南侨日报》驻港特派记者。1947年,我随母亲与妹妹到了香港。每天晚饭前,我要帮助爸爸跑一趟电报局,专给伯父拍发重要新闻。因此《南侨日报》能比其他报纸更快获得重要新闻,特别是国内解放战场的新闻。《南侨日报》上经常有伯父亲自写的社论。我印象最深的要数一篇把蒋介石与尼赫鲁对比的社论,称他俩为“难兄难弟”。文字简洁而有力,没有华丽词藻,却给人以警醒。

▲胡愈之赴新加坡任《南洋商报》编辑部主任时,摄于香港去新加坡的轮船码头(1939年)

几张报纸、几本杂志所起的作用是不可估量的。新中国成立后的一个周末,我听到伯父的一位战友评论他,“我看你是个善于创业,但不善于守业的人。你过去办了多少出版社,也办了多少份报纸,但是办起来你就走了,都是别人给你守摊子。”我不清楚他们说的是什么问题,但我觉得这意见是不公平的。这也正好说明伯父很像绥青,但又不同于绥青;就如中国革命也不同于苏联革命。在残酷的文化围剿之下,伯父怎么能像俄国出版商绥青那样既创业又守业呢?新中国成立前伯父在新闻出版业的实践,就是按中国革命特点进行的“游击战术”,能坚持时坚持,不能坚持时就撤退转移。就像他给生活书店出的点子:把书店的火种撒向全国各地,一个地方被扑灭了,还可在另一个地方点燃。又像复社,复社被扼杀了,但书已在短时间里流传到群众手中,甚至流传到海外,唤起民众的任务已经完成了。

有人说伯父是一位“中国式”的出版家和革命家,他当时起的作用是多方面的,也是不可替代的。

▲《南侨日报》同仁合影。前排右起:唐瑜、夏衍、沈兹九、胡愈之;后排右起:彭友真、彭友真夫人、林枫夫人、林枫

内容来源:《出版博物馆》2013年第1期